GB50089-2007:民用爆破器材工程设计安全规范废止

- 简介

- 目录

- 强制性条文

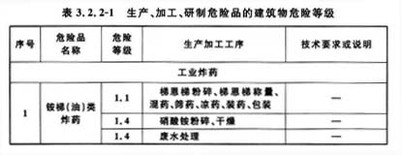

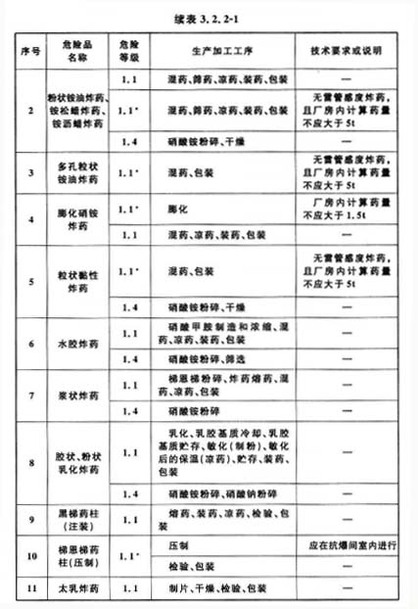

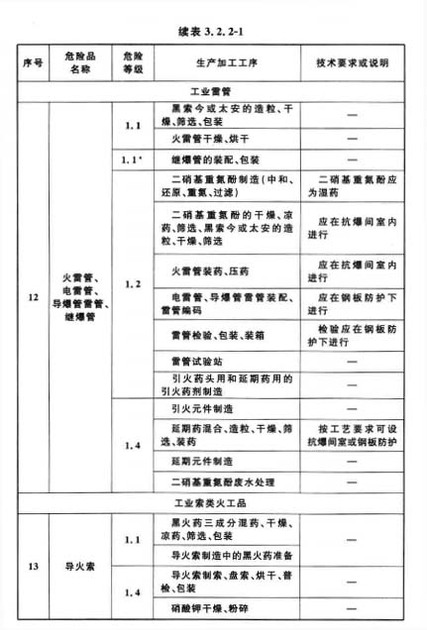

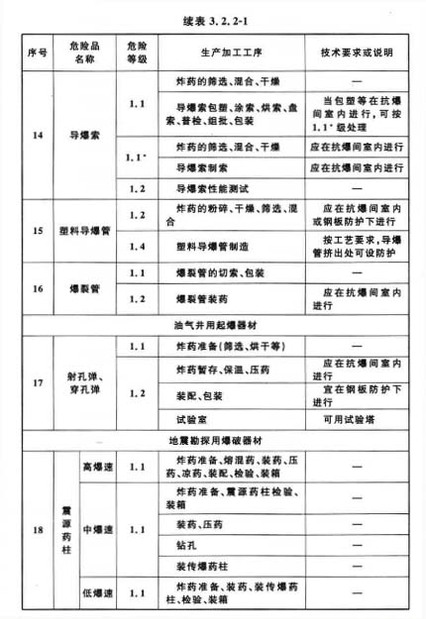

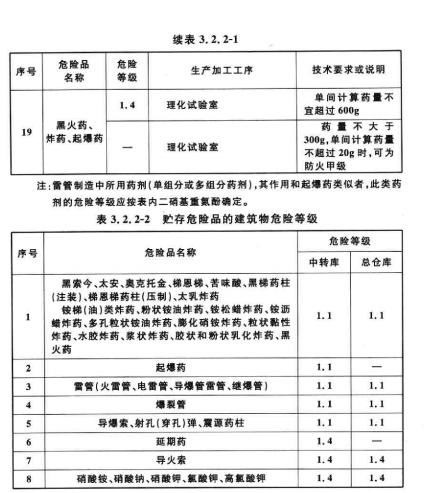

3.2.2 生产、加工、研制危险品的建筑物危险等级应符合表3.2.2-1的规定,贮存危险品的建筑物危险等级应符合表3.2.2-2的规定。

3.2.3 同一建筑物内存在不同的危险品或生产工序时,该建筑物的危险等级应按其中最高的危险等级确定。

3.3.1 建筑物内的成品、半成品、在制品等及生产设备、运输器具或设备里,能引起同时爆炸或燃烧的危险品最大药量为该建筑物内的计算药量。

3.3.2 包装、装车时,位于防护屏障内车辆中的药量应计入厂房的计算药量;位于防护屏障外车辆中的药量与厂房内的寸药有同时爆炸可能时,其药量亦应计入厂房的计算药量。

3.3.3 当1.1级危险品与1.2级危险品同时存在时,应将1.1级危险品的计算药量与1.2级危险品中属于1.1级危险品的计算药量合并计算。

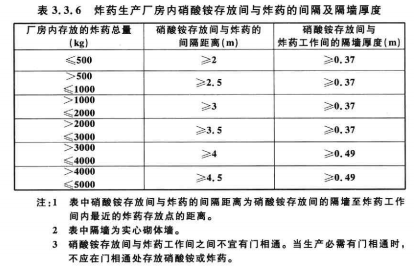

3.3.6 当炸药生产厂房内的硝酸铵与炸药在同一工作间内存放时,应将硝酸铵存量的一半计入该厂房的计算药量,该工位应有实心砌体隔墙。当炸药生产厂房内的硝酸铵与炸药不在同一工作间存放,且有符合表3.3.6间隔距离和隔墙厚度的要求时,可不将硝酸铵存量计入该厂房的计算药量。

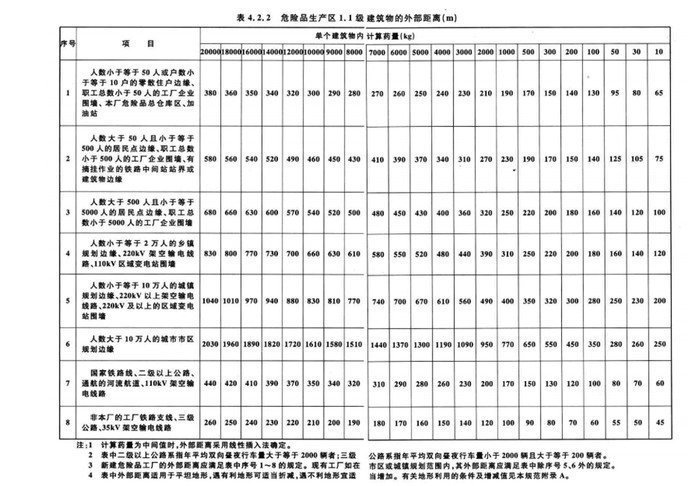

4.2.2 危险品生产区内,1.1级或1.1*级建筑物的外部距离不应小于表4.2.2的规定。

4.2.3 危险品生产区内,1.2级建筑物的外部距离不应小于表4.2.2的规定。

4.2.4 危险品生产区内,1.4级建筑物的外部距离不应小于50m。硝酸铵仓库的外部距离不应小于200m。

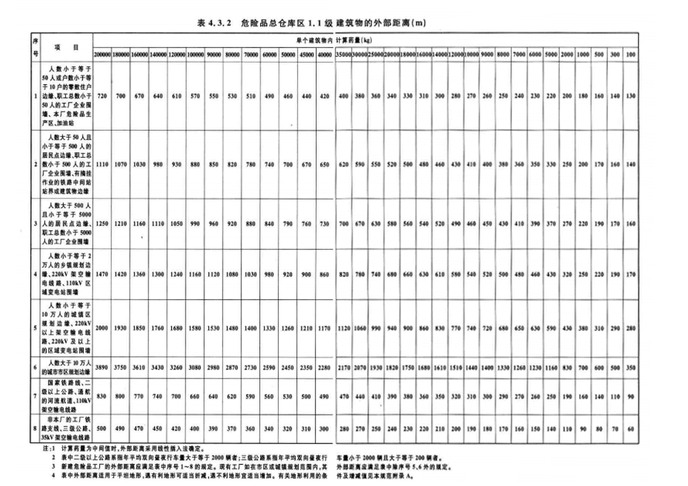

4.3.2 危险品总仓库区内,1.1级建筑物的外部距离不应小于表4.3.2的规定。

4.3.3 危险品总仓库区内,1.4级建筑物的外部距离不应小于100m;硝酸铵仓库的外部距离不应小于200m。

5.1.1 危险品生产区和总仓库区的总平面布置,应符合下列要求:

3 危险性建筑物之间、危险性建筑物与其他建筑物之间的距离应符合最小允许距离的要求。因地形条件对最小允许距离造成的影响应符合本规范附录A的规定。

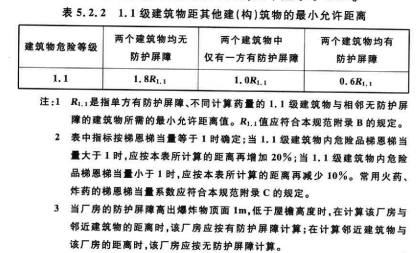

5.2.2 危险品生产区,1.1级建筑物应设置防护屏障,1.1级建筑物与其邻近建筑物的最小允许距离,应符合下列规定:

1 1.1级建筑物与其邻近生产性的建筑物的最小允许距离,应根据设置防护屏障的情况,不小于表5.2.2的规定,且不应小于30m;当相邻生产性建筑物采用轻钢刚架结构时,其最小允许距离应按表5.2.2的规定数值再增加50%,且不应小于30m。

3 嵌入在1.1级建筑物防护屏障外侧的非危险性建筑物,与其邻近各危险性建筑物的距离,应分别按其邻近各危险性建筑物的要求确定。

5 无雷管感度炸药生产、硝铵膨化工序等1.1*级建筑物不设置防护屏障时,与其邻近建筑物的最小允许距离应为50m。

6 梯恩梯药柱(压制)、继爆管、导爆索生产等1.1*级建筑物不设置防护屏障时,与其邻近建筑物的最小允许距离应为35m。

7 1.1级建筑物与公用建筑物、构筑物的最小允许距离应按表5.2.2的要求确定,并应符合下列规定:

1)与烟囱不产生火星的锅炉房的距离,应按表5.2.2要求的计算值再增加50%,且不应小于50m;与烟囱产生火星的锅炉房的距离,应按表5.2.2要求的计算值再增加50%,且不应小于100m。

2)与35kV总降压变电所、总配电所的距离,应按表5.2.2要求的计算值再增加1倍,且不应小于100m。

3)与10kV及以下的总变电所、总配电所的距离,应按表5.2.2要求进行计算,且不应小于50m;仅为一个1.1级建筑物服务的无固定值班人员单建的独立变电所,与该建筑物的距离不应小于现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中防火间距的规定。

4)与钢筋混凝土结构水塔的距离,应按表5.2.2要求的计算值再增加50%,且不应小于100m。

5)与地下或半地下高位水池的距离,不应小于50m。

6)与有明火或散发火星的建筑物的距离,应按表5.2.2的要求计算,且不应小于50m。

7)与车间办公室、车间食堂(无明火)、辅助生产部分建筑物的距离,应按表5.2.2要求的计算值再增加50%,且不应小于50m。

8)与厂部办公室、食堂、汽车库、消防车库的距离,应按表5.2.2要求的计算值再增加50%,且不应小于150m。

8 1.1*级建筑物与公用建筑物、构筑物的最小允许距离应按第5.2.3条第3款的要求确定。

5.2.3 危险品生产区,不设置防护屏障的1.2级建筑物,与其邻近建筑物的最小允许距离,应符合下列规定:

1 1.2级建筑物与其邻近建筑物的最小允许距离,不应小于表5.2.3的规定。

3 1.2级建筑物与公用建筑物、构筑物的最小允许距离应按表5.2.3的要求确定,并应符合下列规定:

1)与锅炉房的距离,不应小于50m。

2)与35kV总降压变电所、总配电所的距离,不应小于50m。

3)与钢筋混凝土结构水塔、地下或半地下高位水池的距离,不应小于50m。

4)与厂部办公室、食堂、汽车库、消防车库、车间办公室、车间食堂、有明火或散发火星的建筑物、辅助生产部分建筑物的距离,不应小于50m。

5.2.4 危险品生产区,不设置防护屏障的1.4级建筑物,与其邻近建筑物的最小允许距离,应符合下列规定:

1 1.4级建筑物与其临近建筑物的最小允许距离,不应小于25m。硝酸铵仓库与任何建筑物的最小允许距离,应符合下列规定:

1)与锅炉房、厂部办公室、食堂、汽车库、消防车库、有明火或散发火星的建筑物及场所的距离,不应小于50m。

2)与35kV总降压变电所、总配电所、钢筋混凝土结构水塔、地下或半地下高位水池的距离,不宜小于50m。

3)与车间办公室、车间食堂(无明火)、辅助生产部分建筑物的距离,不应小于30m。

5.3.2 危险品总仓库区,1.1级建筑物应设置防护屏障,与英邻近建筑物的最小允许距离,应符合下列规定:

1 有防护屏障的1.1级建筑物与其邻近有防护屏障建筑物的最小允许距离,不应小于表5.3.2-1的规定。

2 有防护屏障的1.1级建筑物与其邻近无防护屏障建筑物的最小允许距离,应按表5.3.2-1的规定数值增加1倍。

3 与10kV及以下变电所的距离,不应小于50m。

5 与值班室的最小允许距离,不应小于表5.3.2-2的规定。

5.3.3 危险品总仓库区,不设置防护屏障的1.4级建筑物与其邻近建筑物的最小允许距离,应符合下列规定:

1 与其邻近建筑物的最小允许距离,不应小于20m。

2 硝酸铵库与其邻近建筑物的最小允许距离,不应小于50m。

3 与10kV及以下变电所的距离,不应小于50m。

5 与值班室的最小允许距离,不应小于50m。

5.4.2 防护屏障的高度,应符合下列规定:

1 当防护屏障内为单层建筑物时,不应小于屋檐高度;防护屏障内建筑物为单坡屋面时,不应小于低屋檐高度。

5.4.3 防护屏障的宽度,应符合下列规定:

1 防护土堤的顶宽,不应小于1m,底宽应根据土质条件确定,但不应小于高度的1.5倍。

6.0.2 危险品生产厂房和仓库平面布置应符合下列规定:

2 危险品生产厂房不应建地下室、半地下室。

3 危险品仓库库房应为矩形单层建筑。

4 危险品生产厂房内设备、管道、运输装置和操作岗位的布置应方便操作人员的迅速疏散。

5 危险品生产厂房内的人员疏散路线,不应布置成需要通过其他危险操作间方能疏散的形式。当该厂房外设有防护屏障时,应在防护屏障就近处设置专用疏散隧道。

9 危险性生产厂房内与生产无直接联系的辅助间应和生产工作间隔开,并应设直接通向室外的出入口。

6.0.3 危险品运输通廊应符合下列规定:

2 在通廊内采用机械传送危险品时,应采取保障危险品之间不发生殉爆的设施。

4 危险品成品中转库与危险品生产厂房之间不应设置封闭式通廊。

6.0.4 1.2级厂房中易发生事故的工序应设在抗爆间室或防护装置内。

6.0.5 危险品生产厂房中,设置抗爆间室应符合下列要求:

1 抗爆间室之间或抗爆间室与相邻工作间之间不应设地沟相通。

2 输送有燃烧爆炸危险物料的管道,在未设隔火隔爆措施的条件下、不应通过或进出抗爆间室。

3 输送没有燃烧爆炸危险物料的管道通过或进出抗爆间室时,应在穿墙处采取密封措施。

4 抗爆间室的门、操作口、观察孔、传递窗,其结构应能满足抗暴及不传爆的要求。

5 抗爆间室门的开启应与室内设备动力系统的启停进行联锁。

6 抗爆间室(泄爆面外)应设置抗爆屏院。

6.0.6 危险品生产厂房各工序的联建应符合下列规定:

1 有固定操作人员的非危险性生产厂房不应和1.1级危险品生产厂房联建。

3 炸药制造中的装药与包装联建,且装药与包装以手工为主时,应设有不小于250mm的隔墙;装药间至包装间的输药通道不应与包装间的人工操作位置直接相对。

4 粉状铵梯炸药(含铵梯油炸药)生产中的梯恩梯粉碎、混药工序和铵油炸药热加工法生产中的混药工序应独立设置厂房。

6 水胶炸药制造中的硝酸甲胺制造与浓缩应单独设置厂房。

8 对联建在一个生产厂房内,采取轮换生产方式的两条工业炸药同类产品自动化、连续化生产线,应有保障在一条生产线未停工、未清理干净时,不能启动另一条生产线的技术管理措施。

9 对联建在一个生产厂房内,具备同时生产条件的两条工业炸药同类产品自动化、连续化生产线,应有防止生产线间传爆和殉爆的安全防范措施。该生产厂房内不应有固定位置的操作人员。

10 工业炸药制造的制药工序与装药包装工序采取分别独立设置厂房时,制药厂房在线生产人员不应超过6人、计算药量不应超过1.5t;装药包装厂房在线生产人员不应超过22人、计算药量不应超过3.5t。装药与后工序之间应设置隔墙。

11 工业炸药制造采用间断生产工艺,具有雷管感度的乳胶基质、乳化炸药需保温成熟或凉药的工序应独立设置厂房。

12 雷管等起爆器材生产线的传输设备采取可靠的防止传爆和殉爆措施后,可贯穿各抗暴间室或钢板防护装置。

6.0.7 工业炸药制造采用轮碾工艺时,混药厂房内设置的轮碾机台数不应超过2台。

6.0.8 导火索制索厂房内不应设黑火药暂存间。

6.0.9 危险品生产或输送用的设备和装置应符合下列要求:

1 制造炸药的设备在满足产品质量要求的前提下,应选择低转速、低压力、低噪音的设备。当温度、压力等工艺参数超标时,会引起燃烧爆炸的设备应设自动监控和报警装置。

2 与物料接触的设备零部件应光滑,有摩擦碰撞时不应产生火花,其材质与制造危险品的原材料、半成品、在制品、成品无不良反应。

3 设备的结构选型,不应有积存物料的死角,应有防止润滑油进入物料和防止物料进入保温夹套、空心轴或其他转动部分的措施。

4 有搅拌、碾压等装置的设备,当检修人员进行机内作业时,应设有能防止他人起动设备的安全保障措施。

5 在采用连续或半连续工艺的生产中,对具有发生燃烧、爆炸事故可能性的设备应采取防止传爆的安全防范技术措施。

6 输送危险品的管道不应埋地敷设。当采用管道或运输装置输送危险品时,应采取防止传爆的措施。

7 生产或输送危险品的设备、装置和管道应设有导出静电的措施。

8 输送易燃、易爆危险品的设备,对不引起传爆的允许药层厚度应通过试验确定。

7.1.1 危险品生产区内应减少危险品的贮存,危险品生产区内单个危险品中转库允许最大计算药量应符合表7.1.1的规定。

7.1.2 危险品生产区中转库炸药的总药量,应符合下列规定:

1 梯恩梯中转库的总计药量不应大于3d的生产需要量。

2 炸药成品中转库的总计算药量不应大于1d的炸药生产量。当炸药日产量小于5t时,炸药成品中转库的总计算药量不应大于5t。

7.1.3 危险品总仓库区内单个危险品仓库允许最大计算药量应符合表7.1.3的规定。

7.1.4 硝酸铵仓库可设在危险品生产区内,单个硝酸铵仓库允许最大计算药量应符合本规范表7.1.3的规定。

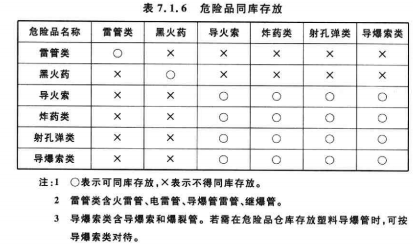

7.1.6 不同品种危险品同库存放应符合下列规定:

1 当受条件限制时,各种包装完整无损的不同品种的危险品成品同库存放时,应符合表7.1.6的规定。

2 当不同的危险品同库存放时,单库允许最大计算药量仍应符合本规范表7.1.1和表7.1.3的规定。当危险级别相同的危险品同库存放时,同库存放的总药量不应超过其中一个品种的单库允许最大计算药量;当危险级别不同的危险品同库存放时,同库存放的总药量不应超过其中危险级别最高品种的单库允许最大计算药量,且库房的危险级别应以危险级别最高品种的等级确定。

3 总仓库区和生产区的硝酸铵仓库不应和任何物品同库存放。

4 任何废品不应和成品同库存放。

5 当符合同库存放的不同品种的危险品同库贮存在危险品生产区的中转库内时,库房内应设隔墙分隔。

7.1.7 仓库内危险品的堆放应符合下列规定:

2 堆放炸药类、索类危险品堆垛的总高度不应大于1.8m,堆放雷管类危险品堆垛的总高度不应大于1.6m。

8.1.1 危险性建筑物的耐火等级不应低于现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中规定的二级耐火等级。

8.2.1 危险品生产厂房承重结构宜采用钢筋混凝土框架承重结构,不应采用独立砖柱承重。当符合下列条件之一者,可采用实心砌体结构承重:

1 单层厂房跨度不大于7.5m,长度不大于30m,室内净高不大于5m,且操作人员少的1.1(1.1*)级、1.2级厂房。

2 单层厂房跨度不大于12m,长度不大于30m,室内净高不大于6m的1.4级厂房。

3 危险品生产工序全部布置在抗爆间室或钢板防护装置内,且抗爆间室或钢板防护装置外不存危险品的1.1*级、1.2级厂房。

4 粉状铵梯炸药生产线的梯恩梯求磨机粉碎厂房、轮碾机混药厂房。

5 横隔墙密、存药量小又分散的理化室、1.2级试验站等。

6 无人操作的厂房。

8.2.6 黑火药生产厂房和库房、粉状铵梯炸药生产线的梯恩梯球磨机粉碎厂房和轮碾机混药厂房应采用轻质易碎屋盖或轻型泄压屋盖。

8.4.4 抗爆门、抗爆传递窗应符合下列规定:

1 在爆炸碎片作用下,不应穿透。

2 当抗爆间室内发出爆炸时,应能防止火焰及空气冲击波泄出。

3 抗爆门应为单扇平开门,门的开启方向在空气冲击波作用下能转向关闭状态。

4 在设计药量爆炸空气冲击波的整体作用下,抗爆门的结构不应有残余变形。

5 抗爆传递窗的内、外窗扇不应同时开启,并应有联锁装置。

8.4.8 抗爆屏院的高度不应低于抗爆间室的檐口高度。当抗爆屏院的进深超过4m时,屏院中墙高度应增高,其增加高度不应小于进深超过量的1/2,屏院边墙有抗爆间室的檐口高度逐渐增加至屏院中墙高度。

8.4.9 抑爆泄压装置应采用钢结构或钢筋混凝土结构。抑爆泄压装置必须与抗爆间室的墙和屋盖有可靠连接,当发生爆炸事故时,不允许有任何碎片飞出。

8.4.10 抑爆泄压装置应采用合理的泄压比,并应符合下列规定:

1 能够承受爆炸产生的空气冲击波的整体和局部作用。

2 能够迅速泄出室内的爆炸气体。

3 泄出的冲击波压力能够满足对火焰、压力的控制。

8.5.1 危险品生产厂房安全出口的设置应符合下列规定:

1 危险品生产厂房每层或每个危险性工作间安全出口的数目不应少于2个;当每层或每个危险工作间的面积不超过65m²,且同一时间生产人数不超过3人时,可设1个安全出口。

2 安全出口应布置在室外有安全通道的一侧。

3 有防护屏障的危险性厂房安全出口,应布置在防护屏障的开口方向或安全疏散隧道的附近。

8.6.2 危险品生产对火花或静电敏感时,其生产厂房的门窗及配件应采用不产生火花材料及防静电材料制品。黑火药生产厂房应采用木质门窗。

8.6.6 具有易燃易爆粉尘的危险性建筑物不应设置天窗。

8.6.7 危险品生产间的地面,应符合下列规定:

1 当危险品生产间内的危险品遇火花应引起燃烧、爆炸时,应采用不发生火花的地面面层。

2 当危险品生产件内的危险品对撞击、摩擦作用敏感时,应采用不发生火花的地面面层。

3 当危险品生产间内的危险品对静电作用敏感时,应采用防静电地面面层。

9.0.1 民用爆破器材工程的建设必须设置消防给水系统。

9.0.5 危险品生产区内应设置室外消火栓,当建筑物有防护屏障时,室外消火栓应设置在防护屏障的防护范围内,并且不应设在防护屏障内。

9.0.6 室外消防用水量应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定计算,但不应小于20L/s。消防延续时间应按3h计算。

9.0.10 生产过程中下列生产工序应设置消防雨淋系统:

1 粉状铵梯炸药、铵油炸药生产的混药、筛药、凉药、装药、包装、梯恩梯粉碎。

2 粉状乳化炸药生产的制粉出料、装药、包装。

3 膨化硝铵炸药生产的混药、凉药、装药、包装。

4 黑梯药柱生产的熔药、干燥、凉药、筛选、准备及制索。

5 导火索生产的黑火药三成分混药、干燥、凉药、筛选、准备及制索。

6 导爆索生产的黑索今或太安的筛选、混合、干燥。

7 震源药柱生产的炸药熔混药、装药。

9.0.11 下列设备的内部、上方或周围应设置雨淋喷头、闭式喷头或水幕管等消防措施:

1 粉状铵梯炸药、铵油炸药生产的轮碾机、凉药机、梯恩梯球磨机。

2 膨化硝铵炸药生产的轮碾机、破碎机、混药机、凉药机。

3 导火索生产的三成分球磨机。

4 粉状炸药螺旋输送设备。

注:设置在抗爆间室内的设备,可不设雨淋系统。

9.0.12 消防雨淋系统的设置应符合下列要求:

2 消防雨淋系统管网中最不利点的喷头出口水压不应低于0.05MPa。

3 设有消防雨淋系统的厂房所需进口水压应按计算确定,但不应小于0.2MPa。

10.0.1 民用爆破器材工程的废水排放设计,应与近似清洁生产废水分流。有害废水应采取治理措施,并应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978、《兵器工业水污染物排放标准 火炸药》GB 14470.1、《兵器工业水污染物排放标准 火工药剂》GB 14470.2等有关规定。

10.0.3 含有起爆药的废水,应采取消除其爆炸危险性的措施。几种能相互发生化学反应而生成易爆物的废水在进行销爆处理前,严禁排入同一管网。

11.2.1 危险性建筑物应采用热风或散热器采暖,严禁用明火采暖。

当采用散热器采暖时,其热媒应采用不高于110℃的热水或压力等于或小于0.05MPa的饱和蒸汽。但对下列厂房采用散热器取暖时,其热媒应采用不高于90℃的热水:

1 导火索生产的黑火药三成分混药、干燥、凉药、筛选、黑火药准备、包装厂房。

2 导爆索生产的黑索今或太安的筛选、混合、干燥厂房。

3 塑料导爆管生产的奥克托金或黑索今粉碎、干燥、筛选、混合厂房。

4 雷管生产的二硝基重氮酚(含作用和起爆药类似的药剂)的干燥、凉药、筛选厂房。

5 雷管生产的黑索今或太安的造粒、干燥、筛选、包装厂房。

6 雷管生产的雷管的装药、压药厂房。

11.2.2 危险性建筑物采暧系统的设计,应符合下列规定:

4 抗爆间室的散热器,不应设在轻型面。采暖干管不应穿过抗爆间室的墙体,抗爆间室内的散热器支管上的阀门,应设在操作走廊内。

11.3.3 散发燃烧爆炸危险性粉尘或气体的厂房的通风和空气调节系统,应采用直流式,其送风机和空气调节机的出口应装止回阀。

11.3.4 雷管、黑火药生产厂房的通风和空气调节系统应符合下列规定:

1 雷管装配、包装厂房的空气调节系统可以回风。

2 雷管装药、压药厂房的空气调节系统,当采用喷水式空气处理装置时可以回风。

3 黑火药生产厂房内,不应设计机械通风。

11.3.6 危险性建筑物均应设置单独的通风机室及空气调节机室,该室的门、窗不应与危险工作间想通,且应设置单独的外门。

11.3.7 各抗爆间室之间、抗爆间室与其他工作间及操作走廊之间不应有风管、风口相连通。

12.2.1 危险场所电气设备应符合下列规定:

2 危险场所采用的防爆电气设备,必须是符合现行国家标准生产,并由国家指定检验部门鉴定合格的产品。

3 危险场所不应安装、使用无线遥控设备、无线通信设备。

5 生产时严禁工作人员入内的工作间,其用电设备的控制按钮应安装在工作间外,并应将用电设备的启动与门的关闭连锁。

6 危险场所配线接线盒等选型,应与该危险场所的电气设备防爆等级相一致。

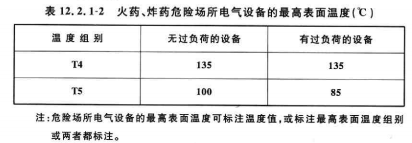

8 火药、炸药危险场所电气设备的最高表面温度应符合表12.2.1-2的规定。

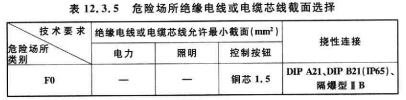

12.2.2 F0类危险场所电气设备选择应符合下列规定:

1 F0类危险场所内不应安装电气设备,当工艺确有必要安装控制按钮及检测仪表(不含黑火药危险场所)时,控制按钮应采用可燃性粉尘环境用电设备DIP A21 或 DIP B21 型(IP65级),检测仪表的选型应为本质安全型(IP65级)。

2 采用非防爆电气设备隔墙传动时,应符合下列要求:

1)需要电气设备隔墙传动时的工作间,应由生产工艺确定。

2)安装电器设备的工作间,应采用非燃烧体密实墙与危险场所隔开,隔墙上不应设门、窗。

3)传动轴通过隔墙处应采用填料函密封或有同等效果的密封措施。

4)安装电气设备工作间的门,应设在外墙上或通向非危险场所,且门应向室外或非危险场所开启。

3 F0类危险场所电气照明应采用安装在窗外的可燃性粉尘环境用电气设备DIP A22 或 DIP B22型(IP54级)灯具,安装灯具的窗户应为双层玻璃的固定窗。门灯及安装在外墙外侧的开关、控制按钮、配电箱选型应与灯具相同。采用干法生产黑火药的F0类危险场所的电气照明应采用可燃性粉尘环境用电气设备 DIP A21 或 DIP B21型(IP65级)灯具,安装在双层玻璃的固定窗外;亦可采用安装在室外的增安型投光灯。门灯及安装在外墙外侧的开关及控制按钮应采用增安型或可燃性粉尘环境用电气设备(IP65级)。

12.2.3 F1类危险场所电气设备选择应符合下列规定:

1 F1类危险场所电气设备应采用可燃性粉尘环境用电气设备 DIP A21 或 DIP B21型(IP65级)、II类B级隔爆型、增安型(仅限于灯具及控制按钮)、本质安全型(IP54级)。

2 门灯及安装在外墙外侧的开关,应采用可燃性粉尘环境用电气设备 DIP A22 或 DIP B22型(IP54级)。

4 当采用非防爆电气设备隔墙传动时,应符合本规范第12.2.2条第2款的规定。

12.2.4 F2类危险场所电气设备、门灯及开关的选型均应采用可燃性粉尘环境用电气设备 DIP A22 或 DIP B22型(IP54级)。

12.3.3 当采用电绂穿钢管敷设时,应符合卜列规定:

1 当电线敷设的钢管应采用公称口径不小于15mm的镀锌焊接钢管,钢管件应采用螺纹连接,连接螺纹不应少于6扣,在有剧烈振动的场所,应设防松装置。

2 电线穿钢管敷设的线路,进入防爆电气设备时,应装设隔离密封装置。

12.3.4 F0类危险场所的电气线路应符合下列规定:

2 当采用穿钢管敷设时,接线盒的选型应与防爆设备(检测仪表)的等级相一致。当采用铠装电缆时,与设备连接处应采用铠装电缆密封接头。

12.3.5 F1类危险场所电气线路应符合下列规定:

1 电线或电缆的芯线截面应符合表12.3.5的规定。

2 引至1kV以下的单台鼠笼型感应电动机供电回路,电线或电缆芯线截面长期允许的载流量不小于电动机额定电流的1.25倍。

3 采用穿钢管敷设的线路接线盒及铠装电缆密封装置应符合本规范第12.2.1条第6款的规定。

4 移动电缆应采用芯线截面不小于2.5mm²的重型橡套电缆。

12.3.6 F2类危险场所电气线路应符合下列规定:

1 电气线路采用的绝缘导线或电缆,其芯线截面选择应符合本规范表12.3.5的规定。

2 引至1kV以下单台鼠笼型感应电动机供电回路,电线或电缆芯线截面长期允许的载流量不应小于电动机的额定电流。当电动机经常接近满载运行时,导线的载流量应有适当的裕量。

3 移动电缆应采用芯线截面不小于1.5mm²的中型橡套电缆。

12.5.4 车间变电所不应附建与1.1(1.1*)级建筑物。当附建与1.2级、1.4级建筑物时,应符合下列规定:

1 变电所应为户内式。

2 变电所应布置在建筑物较安全的一端,与危险场所相毗邻的隔墙应为非燃烧体密实墙,且隔墙上不应设门、窗。

3 变压器室及高、低压配电室的门、窗应设在外墙上,且门应向外开启。

4 与变电所无关的管线不应通过变电所。

12.5.5 配电室(含电气室、电加热间、电机间、电源窒)可附建于各类危险性建筑物内,可在室内安装非防爆电气设备,但应符合下列要求:

1 配电室与危险场所相毗邻的隔墙应为非燃烧体密实墙,且不应设门、窗与F0类、F1类、F2类危险场所相通。

3 配电室不应通过与其无关的管线。

12.6.2 引入采用干法生产黑火药建筑物的1kV以下的低压线路,从配电端到受电端应全长采用铜芯金属铠装电缆埋地敷设。

12.6.3 危险性建筑物区设置的各级架空线路不应跨越危险性建筑物。

12.6.5 当在危险性建筑物区架设1kV以下的架空线路时,不应跨越危险性建筑物。其架空线的轴线与危险性建筑物的距离不应小于50m。

12.6.6 危险品生产区及危险品总仓库区不应建造无线通信塔(基站)。

12.7.2 当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。

12.7.3 危险性建筑物内电气装置应采取等电位联结。当仅设总等电位联结不能满足要求时,尚应采取辅助等电位联结。

12.7.6 危险性建筑物电源引入总配电箱处应装设过电压电涌保护器。

12.7.7 危险性建筑物内电气设备的工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地、电子系统接地、屏蔽接地等应共用接地装置,接地电阻值应满足其中最小值。当需要接地的设备多且分散时,应在室内装设构成闭合回路的接地干线。室内接地干线每隔18~24m与室外环形接地干线连接一次,每个建筑物的连接不应少于2处。

12.8.1 对危险场所中金属设备外露可导电部分或设备外部可导电部分、金属管道、金属支架等,均应做防静电直接接地。

12.8.3 危险场所中不能或不适宜直接接地的金属设备、装置等,应通过防静电材料间接接地。

13.1.2 危险品性能试验,当一次爆炸最大药量不超过2kg时,试验场围墙距居民点、村庄等建筑物的距离,不应小于200m,距本厂生产厂房不应小于100m。当一次爆炸最大药量超过2kg时,应布置在厂区以外符合安全的偏僻地带。

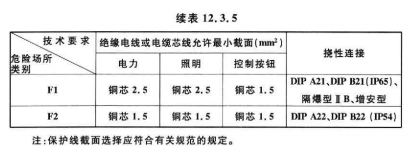

13.1.3 当危险品性能试验采用封闭爆炸试验塔(罐)时,应布置在厂区内有利于安全的边缘地带。该试验塔(罐)距其他建筑物的最小允许距离应按表13.1.3确定。

13.1.4 危险品性能试验场中进行殉爆试验时,一次最大殉爆药量不应大于1kg。殉爆试验的准备间距实验作业地点边缘不应小于35m。

14.2.2 移动式辅助设施应根据不同的使用功能,分设制备挂车、生活挂车。移动式辅助设施不应附建有起爆器材和炸药仓库。

15.2.1 在危险品生产过程中,当工艺参数超过某一界限能引起燃烧、爆炸等危险时,应根据要求设置反映该参数变化的信号报警系统、自动停机、消防雨淋等安全联锁装置。安全联锁控制系统除设有自动工作制外,尚应设有手动工作制。

15.2.3 对开、停车有顺序要求的生产过程应设有联锁控制装置。

15.2.5 自动控制系统发生停气、停水、停电等有可能引起危险事故时,应设置反映其参数的预警信号或自动联锁控制装置。

15.2.6 自动控制系统中执行机构的动作形式及调节器正、反作用的选择,应使组成的自动控制系统在突然停电或停气时,能满足安全要求。

15.3.4 F1类、F2类危险场所需要安装用电设备专用的控制箱(柜)时,F1类危险场所应采用可燃性粉尘环境用电气设备(IP65级)、II类B级隔爆型;F2类危险场所应采用可燃性粉尘环境用电气设备(IP54级)。

15.4.1 危险等级为1.1(1.1*)级的危险性建筑物,设置有人值班的控制室时,应嵌入防护屏障外侧或防护屏障外的合适位置。

15.4.2 危险等级为1.2级的危险性建筑物内附建控制室时,应符合下列规定:

1 控制室与危险场所的隔墙应为非燃烧体密实墙。

2 隔墙上不应设门窗与危险场所相通。

3 控制室的门应通向室外或非危险场所。

4 与控制室无关的管线不应通过控制室。

15.6.2 当不设置火灾自动报警系统时,应设置火灾报警信号。火灾报警信号可与生产调度电话兼容。

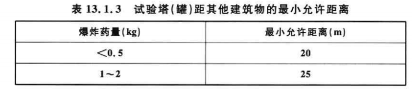

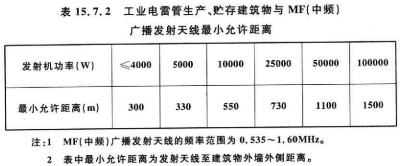

15.7.1 工业电雷管生产、贮存的建筑物与广播电台、电视台、移动站、固定站、无线电通信等发射天线的距离,应根据发射功率、频率和本节有关条款规定的距离,取其最大值。

15.7.2 工业电雷管生产、贮存建筑物与MF(中频)广播发射天线最小允许距离应符合表15.7.2的规定。

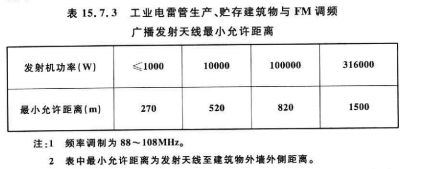

15.7.3 工业电雷管生产、贮存建筑物与FM调频广播发射天线的最小允许距离应符合表15.7.3的规定。

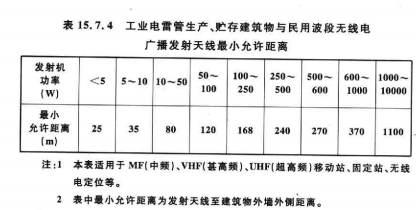

15.7.4 工业电雷管生产、贮存建筑物与民用波段无线电广播移动和固定通信发射天线的最小允许距离应符合表15.7.4的规定。

15.7.6 工业电雷管生产、贮存建筑物与发射天线之间不能满足最小允许距离时,应采用屏蔽措施防护。

A.0.1 当危险性建筑物紧靠山脚布置,其与山背后建筑物之间的外部距离调整应符合下列规定:

1 计算药量小于20t,山高大于20m,山的坡度大于15°时,可减少25%~30%。

2 计算药量在20~50t,山高大于30m,山的坡度大于25°时,可减少20%~25%。

3 计算药量大于50t,山高大于50m,山的坡度大于30°时,可减少15%~20%。

A.0.2 在一条山沟中,对两侧山高为30~60m,坡度20°~30°,沟宽40~100m,纵坡4%~10%时,沿沟纵深和出口方向布置的建筑物之间的内部最小允许距离,与平坦地形相比,应适当增加10%~40%;对有可能沿山坡脚下直对布置的两建筑物之间的最小允许距离,与平坦地形相比,应增加10%~50%。

QQ好友

QQ好友 新浪微博

新浪微博 微信扫一扫

微信扫一扫

我也要评论